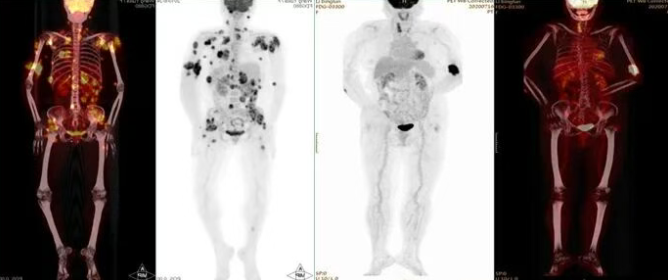

前几天,一位大爷做完 PET/CT 检查后,脸上满是不解和不满。他看着眼前长长的检查机器,忍不住向医护人员问道:“你们说这是‘全身’检查,可机器明明只扫了我的头到大腿,偏偏把脚漏了!这不是‘缺斤短两’吗?”其实,大爷的疑惑并非个例,这背后藏着一个 “美丽的误会”——PET/CT 所说的 “全身”,和咱们日常生活中理解的 “从头到脚趾头” 并不完全一样。它不扫脚,绝非检查 “偷工减料”,反而是医生从患者健康角度出发,精心考量后的选择。具体原因,主要有三点:

抓 “肿瘤坏蛋”,优先聚焦 “高风险区”

PET/CT 就像一台精准的 “癌细胞探测器”,它会通过注射特殊显影剂,追踪体内代谢特别活跃的细胞(比如癌细胞)。而在人体中,不同部位出现肿瘤或转移灶的概率天差地别:身体的躯干(胸部、腹部、盆腔)以及大腿根部,是脏器、淋巴密集的 “繁华地带”,也是肿瘤最容易 “扎根” 或 “转移” 的区域,绝大多数肿瘤问题都集中在这里。反观脚部,它属于肿瘤的 “偏远地区”,癌细胞转移到脚部的概率极低。如果为了这极小的可能性,特意把整个脚部都扫一遍,就好比为了找一个可能藏在市中心的人,非要把全国的沙漠都翻一遍,不仅效率极低,还会造成不必要的资源浪费。

保证检查预期,使辐射在安全范围

大家都知道,CT 扫描会产生辐射,而辐射剂量与扫描范围直接相关 —— 扫的范围越大,身体接受的辐射就越多。虽然单次 PET/CT 辐射在安全范围内,但医生始终遵循 “尽量减少辐射暴露” 的原则,把扫描范围控制在最必要的区域(头到大腿),就是为了在保证检查效果的同时,最大限度降低辐射对身体的潜在影响,这是对患者健康的贴心保护。

省时间,也让患者更舒服

如果 PET/CT 要从头顶扫到脚趾,检查时间会直接翻倍,从原本的十几分钟延长到半小时以上。对于很多身体虚弱的患者(比如老年患者、术后恢复期患者)来说,长时间保持固定姿势躺在机器里,不仅体力上难以支撑,还可能因为身体不适产生焦虑;更关键的是,时间一长,患者难免会不自觉地动一下,这会导致图像模糊,反而影响医生对病情的准确判断,得不偿失。

那什么时候,PET/CT 会 “特例” 扫脚

当然,“不扫脚” 并非绝对规则。如果病情有特殊需要,医生一定会为患者调整扫描范围,把脚部纳入检查:当病灶本身就长在脚上时,比如怀疑脚部有骨肿瘤、黑色素瘤等;当怀疑存在一些特殊疾病时,比如血管炎、某些类型的皮肤淋巴瘤,需要通过扫描脚部辅助诊断。

不扫脚,是 “精准医疗” 的体现

所以,PET/CT 不扫脚,从来不是 “偷工减料”,而是医生综合 “检查效率、辐射安全、患者体验” 三大因素后,做出的最优方案 —— 用最小的代价,在最关键的区域(躯干),完成最有效的肿瘤排查。这既是精准医疗的专业体现,也是医护人员对患者负责的用心。

微信扫码预约

吉公网安备 22038102000293号 吉ICP备18000181号

吉公网安备 22038102000293号 吉ICP备18000181号