在我们的生活中,选择无处不在,每一个选择都可能导向不同的结果。而在健康问题上,一个关键的选择,或许就能有助于早期发现病情。36 岁的李先生,便因一次健康选择的延迟,遭遇了人生的巨大转折。

李先生长期饱受腹痛、排便不成形的困扰,但由于症状较轻,并未对日常生活和工作造成太大影响,他一直没有前往医院进行深入检查。然而,近日李先生的腹痛症状急剧加重,在家人的再三劝说下,他终于走进医院,接受了胃肠镜检查。可检查结果却让家人十分担忧,让李先生及其家人陷入了深深的痛苦之中 —— 检查发现李先生距肛门 15cm 的肠壁上有一 3 型新生物,占据管腔 1/2,诊断结果为 “乙状结肠占位性病变”。

在等待病理结果的日子里,李先生和家人承受着巨大的心理压力。李先生原本开朗的妻子也变得忧心忡忡,而李先生自己,面对检查结果,开始在网上反复查找资料。通过与李先生家人的交流得知,李先生家中有长辈因结肠癌离世,其哥哥因知晓家族病史,每年都会进行胃肠镜检查。此前,哥哥也曾检查出病理为癌前病变的息肉,好在发现及时并进行了处理,才没有发展成癌症。这一对比,凸显出定期健康体检的重要性。

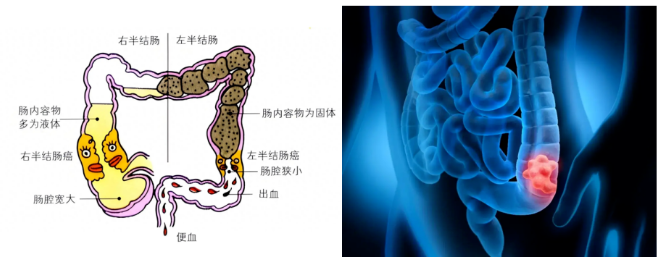

事实上,李先生长达数年的腹痛和排便异常,正是结直肠癌常见的 “报警症状”。这类症状往往具有隐匿性,如同 “温水煮青蛙”。当肿瘤仅占据肠腔 1/3 时,患者可能仅有轻微腹胀;而当肿瘤发展到占据 1/2 管腔,像李先生这样的情况,病情可能已进展至中期。相比 CT 等检查,胃肠镜能够直接观察黏膜的微小变化,发现 1 - 2mm 的早期病变,可提前 3 - 5 年察觉癌前病变。

胃肠镜不仅能直观发现消化道黏膜病变,如息肉、溃疡、早期肿瘤等,还能在检查过程中同步进行治疗、活检等操作。约 90% 的肠癌都是由息肉演变而来,这一过程通常需要 3 - 5 年,因此早期识别癌前病变至关重要。现代内镜技术已不再局限于单纯检查,发现息肉可即时切除(APC/EMR/ESD 术),对于进展期肿瘤,也能通过超声内镜评估浸润深度。数据显示,早期结直肠癌内镜下 5 年生存率可达 95% 以上,而晚期患者生存率仅为 14%。倘若李先生在初次出现症状时就进行检查,或许只需门诊微创治疗即可解决问题。当发现肠道新生物时,医生通常会建议直系亲属提前 5 - 10 年开始筛查。我国遗传性结直肠癌占比达 20 - 30%,像李先生这类病例,其子女的筛查年龄应提早至 30 岁甚至更早。这种 “一人检查,全家预防” 的独特效应,是其他检查难以企及的。

然而,临床上 80% 的消化道肿瘤患者确诊时已属中晚期,主要原因便是对胃肠镜检查存在误解。实际上,现代无痛胃肠镜检查舒适度大幅提升,全过程仅需 20 - 30 分钟。最新《中国结直肠癌筛查指南》建议:普通人群 40 岁起应常规筛查,高危人群(如长期腹痛、便血、有家族史等)更应提前筛查。

李先生的病例犹如一记沉重的警钟,提醒我们那些被忽视的 “小毛病”,很可能是身体发出的求救信号。医学实践充分证明,一次及时的胃肠镜检查,真的有可能改变整个生命轨迹。当出现消化道症状时,与其在焦虑中等待,不如主动通过胃肠镜检查揭开真相。毕竟,早期发现的一寸病变,胜过晚期治疗的一尺努力。

微信扫码预约

吉公网安备 22038102000293号 吉ICP备18000181号

吉公网安备 22038102000293号 吉ICP备18000181号